高山サイト・冷温帯落葉広葉樹林での30年の観測から見えてきたこと(B01班)

研究代表者: 村岡 裕由 岐阜大学/教授(森林植物の生理生態)

森林は地球表面の約10%に分布しており、地球規模の炭素循環や水循環、生物多様性の維持において重要な役割を果たしています。現在では人類が排出する二酸化炭素のうち約30%を森林などの陸上生態系が吸収すると算定されています。生態系における光合成による二酸化炭素の吸収量や呼吸による放出量、及び、これらの収支は毎日、季節、年などの時間によって変動することは知られているものの、そのメカニズムや気候変動に対する応答はよくわかっていません。

産業技術総合研究所と岐阜大学は、1993 年に岐阜県高山市にある岐阜大学・高山試験地周辺の冷温帯落葉広葉樹林において、大気と森林生態系の間の二酸化炭素の収支を観測するためのタワー(高さ27m)を建設し、以来、大気中のCO2濃度や気象の観測、さらに森林によるCO2の吸収速度の観測を続けています。現在ではアジア地域で最も長期間、世界的にも有数の長期間にわたる約30 年分のデータが蓄積されています(データはAsiaFluxデータベースで公開しています)。

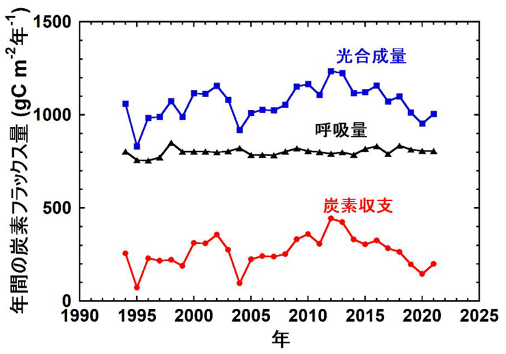

こうした長期モニタリングデータから年間炭素収支の年々変動と長期傾向を解析した結果、1年間の生態系純生産量は顕著な季節変化をすること,葉群フェノロジーや光合成活性の影響を受けて総一次生産量が変化することでさらに生態系純生産の年変動が生じること,また,台風による林冠の撹乱は光合成生産量を減少させ,その後の10年ほどの回復によって生産量が増えることなどが明らかになりました。他方で,特に最近10年間(2013―2021 年)では夏季の日射量の増加と大気の水蒸気飽和度(飽差)の増加が総一次生産量の低下を生じている可能性が示唆されました。また、1年間のうち毎日の光合成量が呼吸量を上回る期間の年々変動は、春の気温と初秋の日射量の変動の影響を受けていました。すなわち、春の気温の上昇は正味の炭素吸収の開始時期を早め、初秋の日射量の増加は正味の炭素吸収の終了時期を遅らせるというメカニズムが示唆されました。春の気温と初秋の日射量との間の関係性にはエル・ニーニョ現象が関与していると考えられています。

図:観測タワーにおいて計測された森林の炭素収支(=光合成量―呼吸量)、光合成量、呼吸量の年々変動。これらの項目は炭素フラックス(=流束)と呼ばれ、各項目の数値は1 年間あたり、森林1m2 あたりの炭素重量で表される。

図:観測タワーにおいて計測された森林の炭素収支(=光合成量―呼吸量)、光合成量、呼吸量の年々変動。これらの項目は炭素フラックス(=流束)と呼ばれ、各項目の数値は1 年間あたり、森林1m2 あたりの炭素重量で表される。

キーワード:落葉広葉樹林,CO2フラックス,生態系純生産,総一次生産,地球温暖化影響

引用文献:

Shohei Murayama, Hiroaki Kondo, Shigeyuki Ishidoya, Takahisa Maeda, Nobuko Saigusa, Susumu Yamamoto, Kazuki Kamezaki, Hiroyuki Muraoka (2024) Interannual variation and trend of carbon budget observed for more than two decades at Takayama in a cool-temperate deciduous forest in central Japan. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 129, Issue 6

論文掲載日:2024年6月26日