スゴイぞ!! 日本の林業が炭素を蓄えるチカラ(B01班)

研究代表者: 熊谷 朝臣 東京大学/教授(生物地球科学)

森林造成や森林成長による炭素隔離は、地球温暖化抑制のための有力な手段として期待が高まっています。そのため、樹種ごと・地域ごとの森林成長特性と広域の土地利用変化に関する正確な情報が必要不可欠であり、この情報に基づいた森林炭素蓄積の未来予測が重大な意味を持つでしょう。さらには、予測計算結果から、木材を含めた森林による炭素隔離を最大化するような森林施業戦略を探索することもできるでしょう。

現場での樹木サイズ計測に基づく森林炭素蓄積量推定は、最も正確であると考えられます。国家森林資源調査(NFI)は我が国の総森林面積を対象に林分材積を提供し、この中でも、直接現地観測からの見積(森林生態系多様性基礎調査:m-NFI)は最も信頼できるものです。

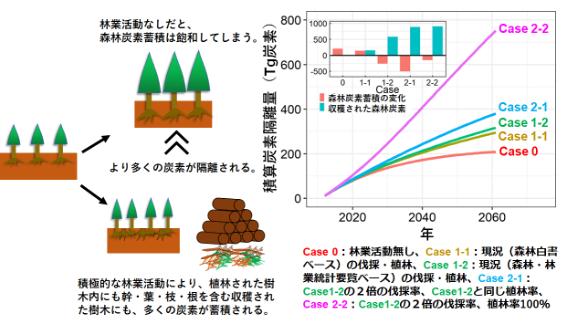

そこで、B01班の江草智弘助教(静岡大学)、仲畑了研究員、熊谷朝臣教授(東京大学)らは、日本の代表的人工林樹木であるスギ・ヒノキ・マツ属・カラマツの4タイプを対象として、2009~2013年に行われたm-NFIを用いて林齢-炭素蓄積量関数を作成しました。そして、この林齢-炭素蓄積量関数を用いて、過去の林齢別森林面積変化から過去の森林炭素蓄積量の経年変化を推定し、さらに、伐採・植林シナリオによる木材生産を含めた森林の炭素隔離能力の違いを検討しました。結果として、4タイプ全てにおいて、これまで考えられてきた成長速度、過去の森林炭素蓄積よりも、本研究におけるm-NFIを用いた新規推定値が大きくなりました。2060年時点の炭素隔離量予測値は、炭素貯留機能に関する樹木生産物の歩留まり率を100%とした上では、現状の2倍の伐採率と伐採に対して100%の植林率を仮定した場合が、伐採も植林もしないと仮定した場合の3~4倍となりました(図)。また、この大きな伐採率・植林率条件の炭素隔離量は、現況の伐採率・植林率条件の2~3倍にも達しました(図)。

左図 林業活動の有無による森林の炭素隔離の違い。樹木生産物による炭素蓄積が森林炭素隔離量を引き上げています。右図 シナリオ(Case)の違いによる、2061年時点での、日本全域のスギ・ヒノキ・マツ属・カラマツの総積算炭素隔離量の比較。現状の2倍の伐採率と伐採に対して100%の植林率を仮定した場合、圧倒的な森林炭素隔離量が実現されると予測されました。また、森林炭素蓄積だけを比較した場合でも、その仮定でも、現状の伐採率・植林率の場合より多くの炭素を蓄えていることが分かります(右図内小図)。

左図 林業活動の有無による森林の炭素隔離の違い。樹木生産物による炭素蓄積が森林炭素隔離量を引き上げています。右図 シナリオ(Case)の違いによる、2061年時点での、日本全域のスギ・ヒノキ・マツ属・カラマツの総積算炭素隔離量の比較。現状の2倍の伐採率と伐採に対して100%の植林率を仮定した場合、圧倒的な森林炭素隔離量が実現されると予測されました。また、森林炭素蓄積だけを比較した場合でも、その仮定でも、現状の伐採率・植林率の場合より多くの炭素を蓄えていることが分かります(右図内小図)。

キーワード:林業、伐採、植林、人工林、炭素隔離、カーボン・ニュートラル

引用文献:

Egusa, T., Nakahata, R., Neumann, M. and Kumagai, T. (2024) Carbon stock projection for four major forest plantation species in Japan. Science of the Total Environment, 927, 172241.

論文掲載日:2024年4月22日