エル・ニーニョが熱帯雨林の二酸化炭素吸収を決めていた(B01班)

研究代表者: 熊谷 朝臣 東京大学/教授(生物地球科学)

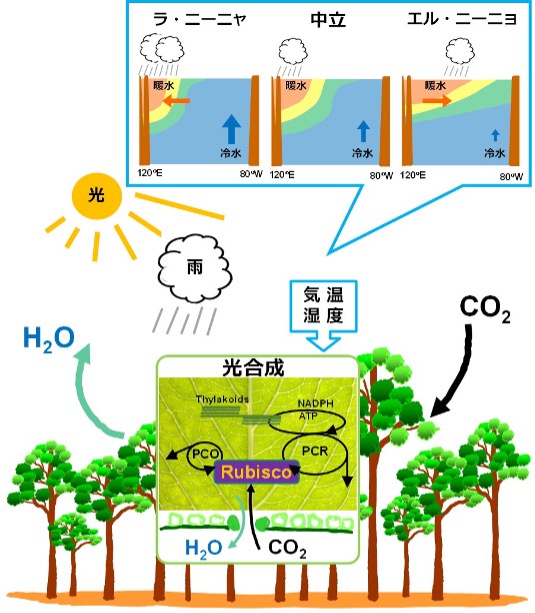

B01班の熊谷朝臣教授、羽田泰彬特任研究員(東京大学)、久米朋宣教授(九州大学)、植山雅仁准教授(大阪公立大学)らは、ボルネオ熱帯雨林において、いくつかのエル・ニーニョとラ・ニーニャ(図1)を含む10年間のフィールド観測と観測データに基づくコンピュータシミュレーションを行い、森林単位の二酸化炭素吸収速度がラ・ニーニャ時で大きくなりエル・ニーニョ時で小さくなること、そしてそれは、光合成能力(カルビン・ベンソン回路の最大炭酸固定反応速度(図1))がラ・ニーニャ時で大きくなりエル・ニーニョ時で小さくなることが原因であると突き止めました。

熱帯雨林生態系は、地球規模の気候・水循環や炭素循環に大きな影響を与える二酸化炭素(CO2)と水蒸気(H2O)の流れを作り出します。森林生態系は、樹冠と大気との間で、光合成、呼吸、蒸発散を通じてCO2とH2Oをやり取りします。このようなCO2・H2Oフラックスは気象条件や植物生理学的要因の季節や年々変化に支配されます。

東南アジア・ボルネオ熱帯雨林は、年間を通じてほとんど一定の大きな太陽放射、多雨、高温多湿の世界的にも特徴的なバイオームです。そこでは、やはり年間を通じてほとんど一定の、大きなCO2・H2Oフラックスが生じます。しかし、エル・ニーニョ南方振動(ENSO)のエル・ニーニョとラ・ニーニャは、それぞれ、東南アジア熱帯地域で高温乾燥条件と低温湿潤条件を引き起こします。つまり、東南アジア熱帯雨林のCO2・H2Oフラックスは、季節という年内変動ではなくENSOという年々変動に強く支配されるのかも知れません。また、気候モデルによる未来シミュレーションでは、地球温暖化に対応して、エル・ニーニョやラ・ニーニャの強度・頻度が増加して、東南アジア熱帯域では深刻な干ばつや壊滅的な洪水を引き起こす可能性が高くなることを予測しています。地球規模で熱帯雨林は、大きなCO2・H2Oフラックスを通じた高い気候緩和機能を持ちますので、東南アジア熱帯雨林におけるCO2・H2OフラックスとENSOとの関係を明らかにした上で、将来の水・炭素循環を考えなければなりません。しかしながら、長期的かつ大規模な現地観測が行われてはじめて、エル・ニーニョ、ラ・ニーニャ時だけでなく平年時のCO2・H2Oフラックスの実態が明らかになるものですが、東南アジア熱帯雨林においては、データが絶対的に不足していました。これが本研究の出発点でした。

エル・ニーニョとラ・ニーニャで、気象条件が変わることがボルネオ熱帯雨林の光合成を変える主要因だと思われてきましたが、Rubiscoの能力が変わることの方が遥かに大きな要因でした。

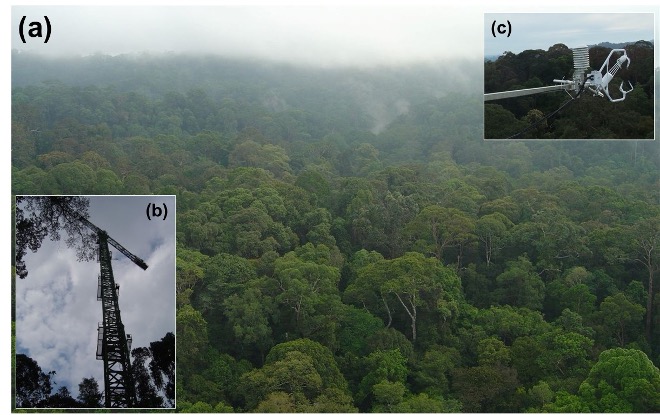

ENSOと熱帯林のCO2・H2Oフラックスとの関係を調べてきたこれまでの研究は、多くが衛星観測データとモデルシミュレーションの組み合わせに拠るものであり、フラックス観測タワーと渦相関法(図2)のようなCO2・H2Oフラックスの現地直接観測に拠るものは少なく、あっても、エル・ニーニョやラ・ニーニャを含むことができるような長期観測は無いに等しいと言えました。また、アマゾン熱帯雨林における研究から、エル・ニーニョ時、少雨乾燥条件は確かに気孔を閉じ気味にするが、同時に、強太陽放射条件が光合成反応速度を高めることでCO2吸収に相殺が起こり、結果的にエル・ニーニョ時と平年時のCO2フラックスは違いが無いか、かえってエル・ニーニョ時の方が大きくなるのではないかという予想がありました。しかし、これは、限られた観測データに基づく想像に過ぎません。エル・ニーニョ、ラ・ニーニャ時に熱帯雨林のCO2・H2Oフラックスがどのような挙動を示すのか、ましてや、そのメカニズムは、ずっと謎のままでした。

(a)マレーシア(ボルネオ島)、サラワク州にあるランビルヒルズ国立公園。

(b)フラックス観測に利用された90 m高クレーン。

(c)渦相関フラックス計測センサー。

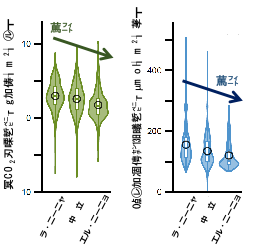

本研究では、マレーシア、サラワク州のランビルヒルズ国立公園の天然熱帯雨林において、いくつかのエル・ニーニョとラ・ニーニャを含む10年間(2010-2019年)に及ぶ渦相関フラックス観測が行われました(図2)。観測データとしての太陽放射、気温などの気象因子や生態系の生産力を示す純CO2吸収速度など、そして、光合成などに関係する植物生理学を反映するシミュレーションモデルを用いて算出した気孔開度やRubiscoの最大能力(カルビン・ベンソン回路の最大炭酸固定反応速度)などの生理学的因子を、ラ・ニーニャ、中立、エル・ニーニョの各条件別に区分し比較しました(図1)。結果は、このボルネオ熱帯雨林のCO2吸収速度、つまり森林生産力は、ラ・ニーニャ時で大きくなり、エル・ニーニョ時で小さくなることが分かりました(図3)。そして、それは、気象因子の影響と言うよりも、Rubiscoの最大能力という生理学的因子がラ・ニーニャ時で大きくなり、エル・ニーニョ時で小さくなるからではないかと予想されました(図3)。

図3:ボルネオ熱帯雨林のラ・ニーニャ、中立、エル・ニーニョ条件下での森林生産力(純CO2吸収速度)とRubiscoの最大能力(最大炭酸固定反応速度)

図3:ボルネオ熱帯雨林のラ・ニーニャ、中立、エル・ニーニョ条件下での森林生産力(純CO2吸収速度)とRubiscoの最大能力(最大炭酸固定反応速度)

次に、機械学習を用いた解析で、様々な気象因子と生理学的因子を含む合計9つの制御因子の内、どれがCO2・H2Oフラックスを決めているのかを調べました。結果は、ラ・ニーニャ時と中立条件では、CO2フラックスはRubiscoの最大能力、H2Oフラックスは太陽放射が決めていましたが、エル・ニーニョ時では、CO2・H2Oフラックスともに気孔開度が一番の決定要因でした。そして、この結果を踏まえて、気孔開閉-光合成反応を組み合わせた数理モデルの解析により、なぜこんなにもCO2吸収速度がラ・ニーニャ時から中立条件、エル・ニーニョ時で低下していくのかを調べました。アマゾン熱帯雨林の先行研究と同様に、確かに、エル・ニーニョでは、少雨傾向もそれほど深刻ではなく、その強い太陽放射が光合成速度を高める方向に働いていました。一方で、それを打ち消すほどのRubiscoの最大能力の低下が起きていて、結果としてエル・ニーニョ時のCO2吸収速度の低下が起きているということが突き止められたのです。

森林の巨大なCO2吸収・貯留能力は温暖化進行を止める切り札だと考えられます。この森林の現在・未来の能力を考えるのに有効な方法が地球システムモデルによるシミュレーションです。しかし、この地球システムモデル含まれる陸上生態系モデルで、本研究成果で明らかになったような生理学的因子の時間変化を考慮したものは皆無です。本研究は、少なくとも、東南アジア熱帯雨林の長期的な炭素循環を評価するためには、Rubiscoの最大能力という生理学的因子のENSOに伴う変化を考慮することが必要不可欠であることを示しました。また、ラ・ニーニャやエル・ニーニョはどちらも数日から2年の期間を持って、2年から7年毎に発生するものです。このことは、10年単位の長期かつ精緻な観測が無ければ、本研究の発見はあり得なかったということを意味します。未来の地球環境の予測のために、さらなる長期・広域の渦相関フラックス観測ネットワークが必要であると強調します。

(オンライン版論文掲載日:2023年10月10日)

キーワード: エル・ニーニョ、ラ・ニーニャ、ボルネオ熱帯雨林、群落光合成、蒸発散

引用文献:

Takamura, N., Hata, Y., Matsumoto, K., Kume, T., Ueyama, M. and Kumagai, T.* (2023) El Niño-Southern Oscillation forcing on carbon and water cycling in a Bornean tropical rainforest. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120(42), e2301596120.

* Corresponding Author